- Tel.06-6355-0303

受付時間 / 平日9:00~19:00定休日土日祝

相続、遺言でお悩みの方

相続に関するご相談

inheritance

遺産相続について

人が亡くなると相続は始まります。司法書士は不動産の相続登記、預貯金、株式などの相続に関する各種手続きに深く関わる専門家ですので、様々な相談、費用、お悩み事などは司法書士にご相談ください。

相続手続きのスケジュール

遺産相続開始時当初

-

1

通夜・葬儀

-

2

死亡届の提出

市町村役場へ7日以内に提出。

-

3

遺言書の有無の確認

公正証書遺言でないものは開封したり、放置してはいけません。

家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。 -

4

四十九日の法要

-

5

法定相続人の調査

戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等を調査し、法定相続人となるべき者を調べます。

-

6

遺産と負債の調査

プラスの財産・マイナスの財産全て調べ、不動産や有価証券等は評価額を算出する必要もございます。

-

7

生前贈与財産の把握

-

8

相続税の概算額の把握

-

9

相続時清算課税制度選択届出書の提出有無の確認

相続開始〜3ヶ月以内

-

1

相続放棄 / 限定承認

相続放棄または限定承認の手続きは、相続開始を知った日より原則として3ヶ月以内に手続きをする必要があり、3ヶ月を過ぎると単純承認したものとなります。

-

2

百箇日の法要

相続開始〜4ヶ月以内

-

1

被相続人に係る所得税の

申告・納付期限(準確定申告)準確定申告は被相続人が事業主でも必要です。

-

2

被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付期限

-

3

遺産の分配と名義変更

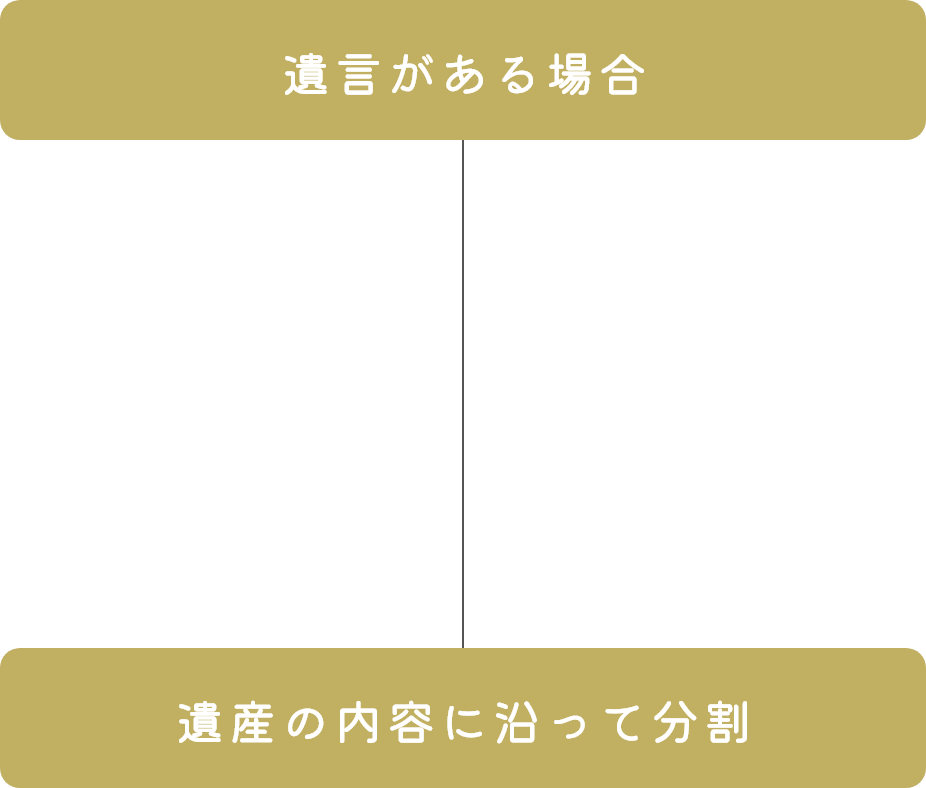

[遺言書がある場合:遺言の執行]

[遺言書がない場合:遺産分割協議 or 未分割(法定相続) ] -

4

遺産分割協議書の作成(遺産分割協議が成立した場合)

-

5

各相続人が負担する相続税額の計算

-

6

納税資金の検討

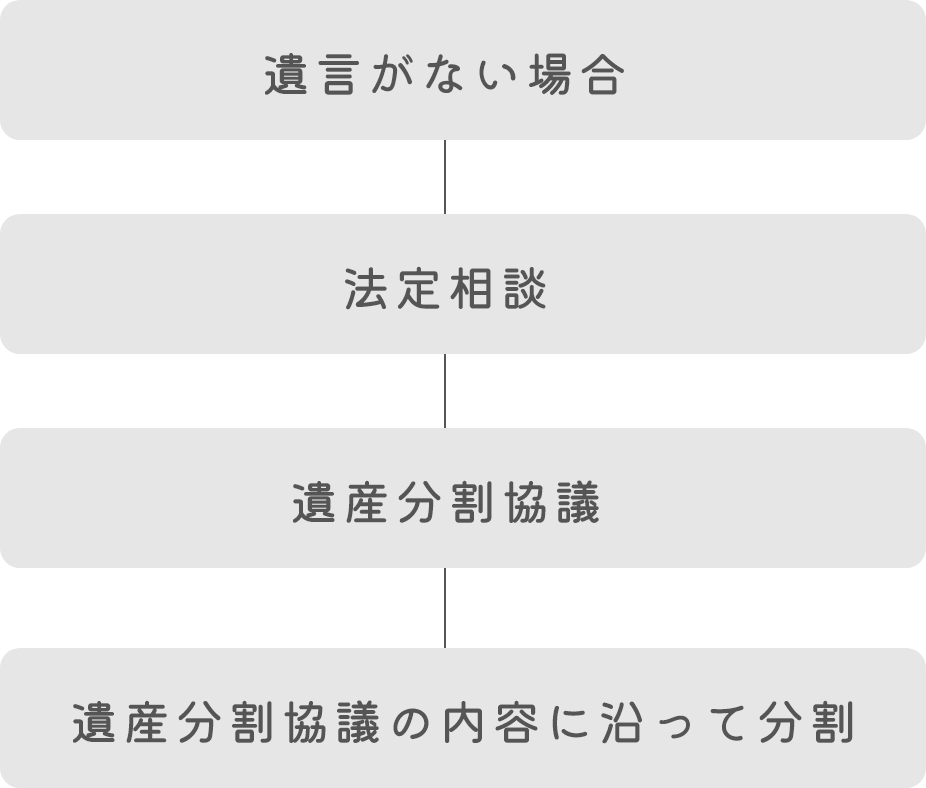

相続開始〜10ヶ月以内

-

1

相続税の申告・納付

相続開始〜22ヶ月以内

-

1

延納相続税の第1回納付期限

-

2

物納財産の収納手続き

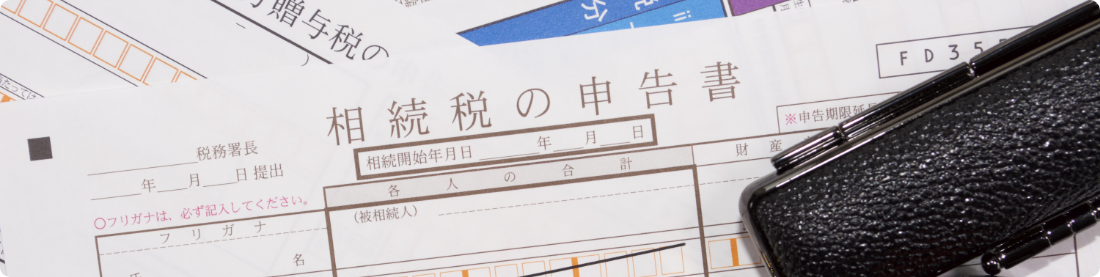

相続放棄に関するご相談

abandonment of inheritance

相続放棄について

相続といっても、遺産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。「プラスの財産」が多ければ問題は生じませんが、「マイナスの財産」を相続することになった場合は注意が必要です。

例えば、被相続人に多額の借金があった場合や損害賠償責任がある場合などは、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することができます。その相続権そのものを放棄することを「相続放棄」と言います。

ただし、相続放棄ができるのは、被相続人が亡くなってからたったの3ヶ月です。その3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査して内容を把握する必要があります。その調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。

相続放棄の効果

相続放棄をした人は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

このことから、相続放棄によって相続人の範囲や法定相続分が変わってきます。また、相続放棄をした人の子や孫が、その人に代わって相続人となること(代襲相続)もできません。

相続方法は3つあります

単純承認

相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法。

相続放棄

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、何らかの原因で相続人になりたくない場合にとられることが多い方法。

限定承認

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する方法。

3ヶ月を過ぎても相続放棄できる場合があります。

相続放棄は相続が開始して(被相続人が亡くなられて)から3ヶ月以内にするのが一般的ですが、例えば「亡くなったことを知っていた。自分が相続人であることも知っていた。ただ、借金があることを知らなかったから相続放棄はしなかった」という場合において、最高裁判所が相続放棄を認めています。

要するに、条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性はありますので、諦めずにご相談ください。

遺言に関するご相談

testament

遺産相続について

所有権移転登記(売買・贈与・相続)

「相続争い」など相続のドラマをテレビで見ますが、決して他人事ではなく、普通に起こる可能性のある問題です。相続人間は、長年の同居生活や親族関係のいろんな感情があり、ちょっとしたきっかけで、犬猿の仲になってしまうことも少なくありません。お金持ちの家でなくても、相続争いは十分に起こります。「相続」を争いにしないために、「遺言」がとても重要です。遺言は遺言書を作成し、遺言書には主に公正証書と自筆証書があります。

無用な争いを回避するための遺言

被相続人の意思を明確にすることが重要です。被相続人の意思を明確にし、相続人が内容に少々不満でも、故人からのメッセージなので、「父の考えなのでしょうがないか…」というように、納得することができます。

残された家族への思いやりとしての遺言

遺言書は、遺言者の意思を明確に伝えることが可能です。家族間の紛争を防ぐという意味でも、家族に対する思いやりではないでしょうか。

遺産分割協議 / 相続人による話し合いと合意

遺産分割とは

相続が開始すると、法律で決められた被相続人の財産は相続人に移ります。

財産が相続人のものになり、相続人は財産を自由に処分できる権利があるが、法定相続分通りの割合で、財産を分けるのは、物理的・感情的にも無理な場合が多いです。

相続人同士で、財産をどのように分けるのか協議し、決まった内容で財産を分ける手続きを遺産分割と言います。

遺言が優先

財産の処分権は、所有者にあります。財産の所有者の被相続人は、生前、遺言で、財産をどのようにするか自由に決めることができます。したがって被相続人が遺言を残している際は、遺言の内容で遺産の分割方法が優先されます。

分割の種類

- 現物分割

- 個別の財産を、それぞれに分配する方法で、手間がかかりません。

- 換価分割

- 財産を売却し、そのお金を相続分に応じ分ける方法です。

一定の手間と費用がかかるが、話し合いで決まった割合を細かく分けることができます。

- 代償分割

- 特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に対価を支払い、分ける方法です。財産を取得する相続人は資力が必要となるが、物理的に分けるのが困難な財産には有効です。

- 共有分割

- 複数の相続人で共有する方法です。話し合いで決まった割合で相続登記(持分登記)ができます。

Contact